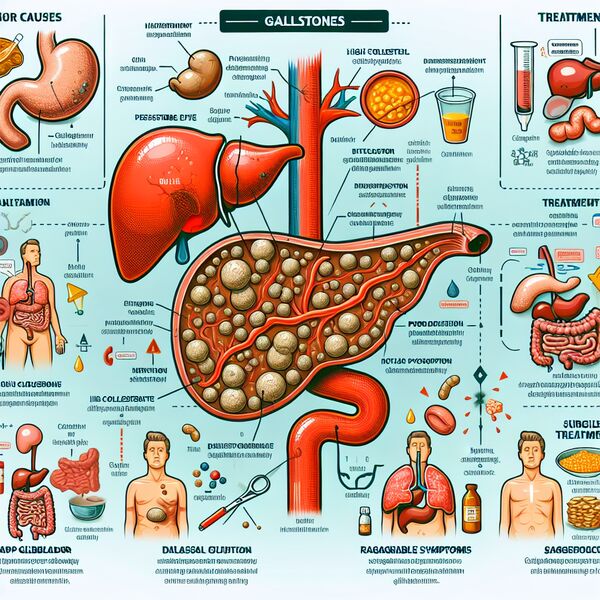

Gallensteine sind ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem, das viele Menschen betrifft. Diese kleinen, festen Ablagerungen bilden sich in der Gallenblase und können ernsthafte Beschwerden verursachen. Es ist wichtig zu verstehen, welche Ursachen zu Gallensteinen führen und wie diese erkannt und behandelt werden können. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die verschiedenen Behandlungsansätze, von nicht-chirurgischen Methoden bis hin zu chirurgischen Eingriffen, um einen effektiven Weg zur Linderung der Symptome zu finden.

- Gallensteine entstehen oft durch ungesunde Ernährungsgewohnheiten und Fettleibigkeit.

- Genetische Veranlagung und Alter erhöhen das Risiko für Gallensteine.

- Hormonelle Einflüsse, besonders bei Frauen, steigern das Risiko ebenfalls.

- Symptome umfassen starke Schmerzen im Oberbauch und Verdauungsstörungen.

- Behandlung reicht von Ernährungsumstellung bis zu chirurgischen Eingriffen.

Ursachen von Gallensteinen

Gallensteine können durch verschiedene Ursachen entstehen, die oft miteinander verwoben sind. Ein häufiges Problem sind ungünstige Ernährungsgewohnheiten, wie der Verzehr von fettigen und verarbeiteten Lebensmitteln, die zur Ansammlung von Cholesterin in der Galle führen können. Fettleibigkeit spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, da Übergewicht das Risiko erhöht, an Gallensteinen zu erkranken.

Ein weiterer Aspekt ist die genetische Veranlagung. Wenn Familienmitglieder an Gallensteinen litten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Angehörige betroffen sind. Das Alter hat ebenfalls Einfluss: Menschen über 40 haben ein höheres Risiko für Gallensteine.

Bei Frauen können hormonelle Veränderungen, insbesondere während der Schwangerschaft oder durch die Einnahme von Antibabypillen, das Risiko erhöhen. Darüber hinaus können bestehende Erkrankungen wie Diabetes oder Lebererkrankungen sowie bestimmte Medikamente die Bildung von Gallensteinen begünstigen.

Ernährungsgewohnheiten und Fettleibigkeit

Zusätzlich spielt Fettleibigkeit eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Gallensteinen. Übergewicht führt nicht nur zu einer erhöhten Cholesterinproduktion, sondern auch zu einer Veränderung des Gallenflusses. Personen mit einem höheren Body-Mass-Index (BMI) haben ein signifikant größeres Risiko, an Gallensteinen zu erkranken. Die Gewichtsreduktion hat daher einen positiven Effekt auf die Gesundheit der Gallenblase.

Es ist empfehlenswert, auf eine ausgewogene Kost zu achten, die reich an Ballaststoffen, gesunden Fetten und frischen Obst- sowie Gemüsesorten ist. Regelmäßige Bewegung kann ebenfalls helfen, das Risiko für Gallensteine zu senken. Ein gesunder Lebensstil ist somit der Schlüssel, um die Chancen auf eine Gallensteinbildung zu minimieren.

Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zu einer guten Gesundheit und kann viele Krankheiten, einschließlich Gallensteinen, vorbeugen. – Dr. Andreas Michalsen

Genetische Veranlagung und Alter

Die genetische Veranlagung spielt eine maßgebliche Rolle bei der Bildung von Gallensteinen. Menschen mit einer Familiengeschichte bezüglich Gallensteinerkrankungen haben ein erhöhtes Risiko, selbst betroffen zu werden. Oft zeigt sich, dass bestimmte Gene die Art und Weise beeinflussen, wie der Körper Cholesterin verarbeitet, was zur Entstehung dieser kleinen Ablagerungen führen kann.

Das Alter ist ein weiterer entscheidender Aspekt. Mit zunehmendem Lebensjahr steigt das Risiko für Gallensteine erheblich an. Besonders Personen über 40 erleben häufig eine Veränderung im Stoffwechsel und in der Galleproduktion, die das Risiko erhöhen können. Insbesondere Frauen sind nach dem 40. Lebensjahr von diesem Problem betroffen, da hormonelle Veränderungen zusätzlich zur genetischen Veranlagung beitragen.

Die Wechselwirkungen zwischen genetischen Faktoren und dem Alter verdeutlichen, warum einige Individuen anfälliger sind als andere. Ein gesundheitsbewusster Lebensstil kann zwar viele Risikofaktoren mindern, jedoch lassen sich genetische Prädispositionen nicht verändern. Daher ist es wichtig, regelmäßig ärztliche Untersuchungen durchführen zu lassen, um eventuelle Symptome frühzeitig zu erkennen.

Hormonelle Einflüsse bei Frauen

Hormonelle Einflüsse haben bei Frauen einen erheblichen Einfluss auf die Bildung von Gallensteinen. Insbesondere während der Schwangerschaft, wenn sich das hormonelle Gleichgewicht stark verändert, steigt das Risiko, Gallensteine zu entwickeln. Hormonelle Schwankungen wirken sich auf die Zusammensetzung der Galle aus und können zur Ansammlung von Cholesterin führen, was wiederum die Bildung dieser Ablagerungen begünstigt.

Zusätzlich spielt die Einnahme von Antibabypillen eine Rolle. Die in diesen Medikamenten enthaltenen Hormone erhöhen die Cholesterinkonzentration in der Galle, wodurch Gallensteine entstehen können. Auch Frauen in den Wechseljahren erleben Veränderungen im Hormonhaushalt, die das Risiko ebenfalls negativ beeinflussen.

Die jeweiligen hormonellen Einflüsse werden oft durch andere Faktoren wie Ernährung oder Gewicht verstärkt. Es ist daher ratsam, auf einen gesunden Lebensstil zu achten, insbesondere für Frauen, die zu den Risikogruppen gehören. Regelmäßige ärztliche Kontrollen sind wichtig, um typische Symptome frühzeitig zu erkennen und einer möglichen Erkrankung vorzubeugen.

Bestehende Erkrankungen und Medikamente

Es gibt zahlreiche bestehende Erkrankungen, die das Risiko für Gallensteine erhöhen können. Dazu zählen unter anderem Diabetes mellitus und Lebererkrankungen wie Leberzirrhose oder Fettleber. Bei diesen Erkrankungen ist der Fettstoffwechsel häufig gestört, was zu einer erhöhten Cholesterinkonzentration in der Galle führt. Diese Anomalien begünstigen die Bildung von Gallensteinen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind bestimmte Medikamente. Einige Arzneimittel können die Gallenproduktion oder den Gallenfluss beeinflussen. Medikamente zur Senkung des Cholesterinspiegels, wie z. B. statinhaltige Präparate, haben ebenfalls eine solche Wirkung. Auch einige Hormontherapien oder Medikamente gegen Bluthochdruck zeigen mögliche Nebenwirkungen in Bezug auf die Gallenblase.

Zusätzlich können Gewichtsreduktion und drastische Diäten Probleme hervorrufen. Wenn eine Person schnell an Gewicht verliert, verändert sich der Körper und kann vermehrt Cholesterin freisetzen. Dies erhöht das Risiko für Gallensteine deutlich. Daher ist es ratsam, bei bestehenden Erkrankungen und bei der Einnahme bestimmter Medikamente regelmäßig ärztlichen Rat einzuholen, um die Gesundheit der Gallenblase zu überwachen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Symptome und Diagnostik

Gallensteine können eine Vielzahl von Symptomen hervorrufen, die oft mit starken Schmerzen verbunden sind. Ein häufiges Zeichen ist ein plötzlicher und intensiver Schmerz im Oberbauch, der in den Rücken oder in die rechte Schulter ausstrahlen kann. Diese kolikartigen Schmerzen treten häufig nach dem Verzehr von fettreichen Mahlzeiten auf und können mehrere Minuten bis Stunden andauern.

Neben den Schmerzen können weitere Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Verdauungsstörungen auftreten. Einige Betroffene berichten zudem von gelber Haut oder Augen, was auf eine mögliche Gelbsucht hinweisen könnte. Dieses Symptom tritt auf, wenn ein Gallenstein den Gallengang blockiert und den Abfluss der Galle behindert.

Für die Diagnostik der Gallensteine werden verschiedene Verfahren eingesetzt. Eine gängige Methode ist der Ultraschall, der nicht invasiv ist und eine gute Bildgebung der Gallenblase ermöglicht. Zudem können Blutuntersuchungen Aufschluss über Entzündungen oder Infektionen geben. In einigen Fällen wird auch eine Magnetresonanztomographie (MRT) verwendet, um detailliertere Informationen zu erhalten. Es ist wichtig, bei Auftreten solcher Symptome rechtzeitig einen Arzt aufzusuchen, um Komplikationen vorzubeugen und eine passende Behandlung einzuleiten.

Nicht-chirurgische Behandlungsansätze

Nicht-chirurgische Behandlungsansätze können bei Gallensteinen eine wichtige Rolle spielen. Oft empfiehlt sich zunächst eine änderung der Ernährungsgewohnheiten, um die Symptome zu lindern und das Risiko für weitere Steinbildung zu verringern. Eine fettarme und ballaststoffreiche Ernährung kann entscheidend dazu beitragen, die Galle zu stabilisieren und die Bildung von Cholesterinsteinen zu reduzieren.

Zusätzlich kann eine Gewichtsreduktion von Bedeutung sein, insbesondere für übergewichtige Personen. Ein langsamer Gewichtsverlust wird empfohlen, da eine drastische Reduktion zu einer erhöhten Cholesterinfreisetzung führen kann, was die Problematik verschärfen könnte. Es ist sinnvoll, einen persönlichen Ernährungsplan mit einem Facharzt oder Ernährungsberater zu erstellen, um gesunde Lebensstiländerungen umzusetzen.

In einigen Fällen können Medikamente eingesetzt werden, um die Lösung bestehender Gallensteine zu fördern. Diese Behandlungsmethode zielt darauf ab, die Steine aufzulösen, sodass sie über den Darm ausgeschieden werden können. Dennoch zeigt sich, dass nicht alle Gallensteine responsiv auf solche therapeutischen Ansätze sind, weshalb es wichtig bleibt, ärztliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um individuell passende Lösungen zu finden.

Chirurgische Eingriffe und Nachsorge

Chirurgische Eingriffe sind oft notwendig, wenn nicht-chirurgische Behandlungen ineffektiv sind oder schwerwiegende Symptome auftreten. Die häufigste Methode ist die Laparoskopische Cholezystektomie, bei der die Gallenblase minimal invasiv entfernt wird. Diese Technik bietet den Vorteil einer schnelleren Genesung und weniger postoperative Schmerzen im Vergleich zur offenen Chirurgie.

Nach dem Eingriff ist eine sorgfältige Nachsorge entscheidend. Patienten sollten einige Tage auf fettreiche Mahlzeiten verzichten, um die Gallenwege nicht unnötig zu belasten. Regelmäßige Nachuntersuchungen beim Arzt sind ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass sich der Heilungsprozess normal entwickelt. In der ersten Zeit nach der Operation können leichte körperliche Aktivitäten durchgeführt werden, während schwere Anstrengungen vermieden werden sollten.

Es besteht auch eine Chance, dass trotz Entfernung der Gallenblase weiterhin gelegentlich Verdauungsprobleme auftreten. Daher sollte ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung gefördert werden, um das Risiko für zukünftige Beschwerden zu minimieren. Patienten wird geraten, sich über verträgliche Lebensmittel zu informieren und gegebenenfalls einen Ernährungsberater hinzuzuziehen, um langfristig die Gesundheit zu unterstützen.